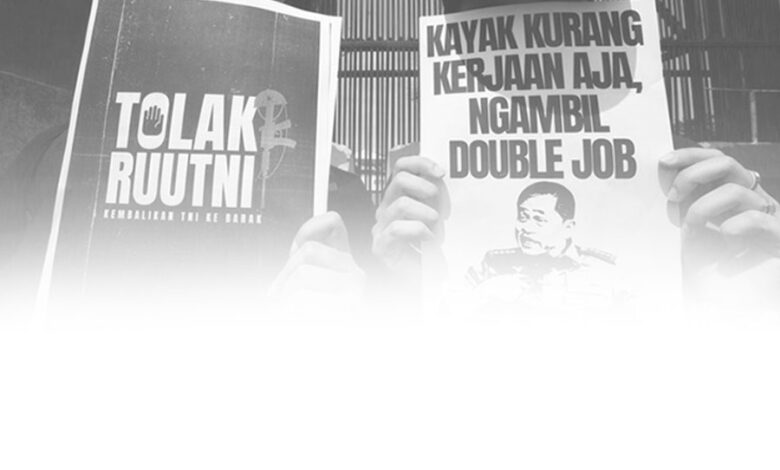

Pro Kontra Revisi UU TNI

Di tengah penolakan berbagai kalangan masyarakat1, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikeras mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pengesahan RUU TNI dilakukan melalui rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025. Rapat ini dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani (Detik, 21 Maret 2025).

Secara proses, mencuatnya kembali gagasan revisi UU TNI telah dimulai dari sejak Mei 2024. Pada 11 juli 2024, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro mengusulkan pencabutan larangan TNI berbisnis dalam rapat revisi UU TNI di Hotel Borobudur. Pada 19 November 2024, Revisi UU TNI tidak masuk program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) DPR 2025.

Namun, pada 13 Pebruari 2025, melalui suratnya, Presiden Prabowo meminta agar Revisi UU TNI menjadi program legislasi nasional prioritas DPR pada 20252. Ini direspon oleh DPR, yang pada 18 Pebruari 2025 menyepakati bahwa Revisi UU TNI masuk dalam Prolegnas DPR.

Setelah itu, pada 17 Maret 2025 beredar draft revisi UU TNI. Wakil Pimpinan DPR Sufmi Dasco dari Partai Gerindra mengatakan draft tersebut berbeda dengan yang dibahas di Komisi I. Pada 18 Maret 2025 Pemerintah dan DPR menyepakati poin-poin perubahan dalam Revisi UU TNI hingga 20 Maret 2025 disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR.

Ada apa sebenarnya di balik proses ngebut yang dilakukan Pemerintah dan DPR dalam revisi UU TNI ini?

Daftar Pasal yang Direvisi DPR dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004

(a) Perubahan Pasal 7 tentang Tugas TNI

Bersumber dari dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas pokok TNI dibedakan menjadi 2 dalam Pasal 7 ayat (2), yakni operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (OMSP).

Untuk operasi militer selain perang, tugas TNI dirinci sebanyak 14 poin sebagaimana tertera dalam huruf b ayat (2) pasal 7. Keempat belas tugas tersebut adalah: (1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata; (2) Mengatasi pemberontakan bersenjata; (3) Mengatasi aksi terorisme; (4) Mengamankan wilayah perbatasan; (5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; (6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; (7) Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; (8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; (9) Membantu tugas pemerintahan di daerah; (10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; (11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; (12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan; (13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); (14) Membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Pada revisi UU TNI yang kemarin disahkan, terdapat dua tugas tambahan, yakni: (15) Membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; (16) Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

Di samping itu, terdapat satu ayat tambahan untuk pasal 7 yang bunyinya: “Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10.”

(b) Perubahan Pasal 47 tentang Kementerian/Lembaga yang Bisa Dimasuki TNI

Perubahan selanjutnya terdapat pada Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004. Pasal ini mengatur tentang kementerian atau lembaga yang dapat diisi TNI. Dalam ayat (2) pasal tersebut, tertulis: “Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.”

Setelah direvisi, terdapat total 14 K/L yang bisa diisi TNI aktif, yakni: (1) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; (2) Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional; (3) Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden; (4) Badan Intelijen Negara; (5) Badan Siber dan/atau Sandi Negara; (6) Lembaga Ketahanan Nasional; (7) Badan Search And Rescue (SAR) Nasional; (8) Badan Narkotika Nasional (BNN); (9) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP); (10) Badan Penanggulangan Bencana; (11) Badan Penanggulangan Terorisme; (12) Badan Keamanan Laut; (13) Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer); (14) Mahkamah Agung.

(c) Perubahan Pasal 53 tentang Usia Pensiun TNI

Sebelum direvisi, anggota TNI bertugas paling lama hingga usia 58 tahun untuk tingkat perwira. Adapun untuk pangkat bintara dan tamtama, hingga usia maksimal 53 tahun. “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama.”

Usai diubah, batas usia pensiun prajurit menjadi: (1) Bintara dan tamtama maksimal 55 tahun; (2) Perwira sampai pangkat kolonel maksimal 58 tahun; (3) Perwira tinggi bintang 1 maksimal 60 tahun; (4) Perwira tinggi bintang 2 maksimal 61 tahun; (5) Perwira tinggi bintang 3 maksimal 62 tahun; (6) Perwira tinggi bintang 4 maksimal 63 tahun (dapat diperpanjang maksimal 2 kali dua tahun sesuai kebutuhan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden).

Kritik Terhadap Revisi UU TNI

Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi oleh negeri ini dan secara khusus persoalan utama TNI sebagai garis terdepan pertahanan negara3, apakah Revisi UU TNI dapat menjawabnya?

(1) Aspek Fundamental.

Pertama: Secara strategis, urgensi dari revisi yang ngebut ini dan mendapatkan penolakan massif dari berbagai kalangan, diyakini tidak menjawab problematika mendasar pertahanan negara yang multidimensi. Seharusnya revisi UU TNI menjawab bagaimana memperkuat karakter dan kelengkapan tentara yang profesional. Apalagi dinamika dunia global dan jenis peperangan yang akan dihadapi semakin canggih dan kompleks. Hal ini setidaknya untuk menjawab tiga pertanyaan besar, yakni: apa tingkat perang yang akan dihadapi; bagaimana lingkungan yang akan dioperasikan; dan masalah apa yang ingin bangsa selesaikan. Jawaban atas pertanyaan itu akan mendorong Indonesia bangkit dan berfokus pada ketiga tingkat perangnya yang taktis, operasional dan strategis.

Selain itu, fokus terpenting dari tentara profesional adalah memikirkan konflik bersenjata pada masa depan. Karena itu visi poros maritim dan dirgantara dunia selayaknya mampu mendorong perubahan untuk memastikan bahwa kekuatan TNI yang dibangun siap mencegah konflik, membentuk lingkungan keamanan dan memenangkan perang.

Kedua: Secara politis, banyak kalangan meyakini bahwa revisi yang ngebut ini diduga kuat, di satu sisi adalah bagian upaya pemerintahan Prabowo memperoleh “dukungan” dari TNI. Di sisi lain, sekaligus sebagai “hadiah” bagi TNI dalam rangka konsolidasi politik. Setelah mendapat legitimasi politik sebesar 58% dari rakyat di Pilpres 2024, rezim Prabowo tentu membutuhkan dukungan politik untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan. Lalu dikebutlah sejumlah kebijakan, seperti saat merevisi UU Kementerian Negara yang sayangnya, malah menghasilkan “kabinet gemoy” dengan menarik sebanyak-banyaknya berbagai elemen politik dan masyarakat. Ini tentu semakin membebani APBN dan masyarakat.

Ketiga: Secara sosiologis, langkah revisi UU TNI ini diyakini makin memperkuat pola kepemimpinan yang bercitra populisme-otoriter (atau legalisme otoritarian). Yang dimaksud adalah penciptaan citra rezim yang “merakyat” melalui berbagai program populer, seperti MBG (makan bergizi gratis). Ini sebagaimana juga bantuan sosial (bansos) pada masa sebelumnya. Namun, karena mengantongi akumulasi kekuasaan yang makin besar, rezim akan cenderung makin otoriter dalam memaksakan agenda kekuasaan melalui berbagai bentuk kebijakan.

Kebijakan revisi UU TNI yang dikebut kurang dari 3 bulan oleh DPR dan Pemerintah jelas menimbulkan pertanyaan, terutama terkait dengan peran dan partisipasi publik. Apalagi muncul banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Namun, dengan dukungan kekuatan suara politik di DPR, Pemerintah tetap ngotot untuk memaksakan pengesahan UU TNI ini.

Pola ini diyakini akan membuat, ke depan, TNI berpotensi besar menjadi “alat kekuasaan” oleh rezim, bukan menjadi alat negara yang tunduk pada konstitusi dan keputusan sipil. Hal in tentu berbahaya dalam konteks pelayanan publik. Ini karena hal serupa telah terjadi pada polisi pada rezim sebelumnya yang diyakini menjadi alat kekuasaan rezim. Bukan alat negara.

Jika rezim sekarang terindikasi menggunakan tentara sebagai alat kekuasaan maka apa yang dikhawatirkan publik akan terjadi karena trauma historis tentang kembalinya dwifungsi ABRI/TNI pada masa ORBA, saat Soeharto berkuasa yang terkenal militeristik-represif. Bahkan Panglima TNI, beberapa waktu sebelumnya, juga mendapatkan kritik ketika menyampaikan bahwa TNI tidak hanya dwi fungsi, tetapi multifungsi4.

(2) Aspek Subtansial-Material.

Secara substansi material, dari tiga poin revisi UU diyakini akan makin memperluas pengaruh posisi tentara di ranah sipil. Alasannya karena:

- Dalam konteks penambahan peran dan kewenangan TNI dalam OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Hal ini dikhawatirkan akan berpotensi tumpeng-tindih dengan fungsi lembaga sipil. Sebelumnya, fungsi OMSP ada 14 poin, akan semakin mengambil peran sipil dengan ditambahkan 2 hal lagi.

- Terkait penambahan 4 instansi baru yang dapat diduduki tentara aktif pasti makin meluaskan pengaruh politik tentara, yang seharusnya fokus ke pertahanan negara. Data Laboratorium Indonesia Emas 2045 (LAB 45) menemukan sudah ada 2.569 perwira TNI menduduki jabatan sipil di sejumlah kementerian dan lembaga negara pada era pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2024). Jika perluasan ini terus dilakukan, akan semakin mengancam otoritas negara dan memperkuat otoriterisme militer di lembaga negara. Selain itu, militer aktif di lembaga sipil, kalau terjadi pelanggaran hukum, tidak diadili di pengadilan sipil, tetapi akan diadili di mahkamah militer. Hal ini tentu dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan hukum dalam praktiknya karena memperkuat impunitas militer karena mahkamah militer tetap ada.

- Terkait perpanjangan usia pensiun, akan berpotensi menghambat khususnya regenerasi kepemimpinan TNI yang notabene banyak perwira tinggi yang saat ini non-job. Pada 2018, Imparsial pernah mendata sebanyak 1.069 kolonel dan 156 jenderal berstatus non-job. Data lain dari BBC, per 2019, ada 150 perwira tinggi berpangkat jenderal dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel yang tidak memiliki jabatan struktural. Hal ini juga akan menambah jumlah perwira yang non-job dan otomatis menambah inefisensi biaya karena beban pengeluaran anggaran negara.

Sejarah Kelam Militer dalam Konteks Politik Indonesia

Belajar dari pengalaman yang sudah pernah terjadi, Pemerintah mestinya memahami bahwa konsep dwifungsi ABRI yang memberi militer peran ganda di pertahanan dan politik, dominan di era Orde Baru memberikan rasa trauma kepada masyarakat. Pasalnya, dominasi militer dalam ranah sipil menimbulkan berbagai kritik. Terutama terkait dengan praktik otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Puncak kejayaan dwifungsi ABRI pada tahun 1990-an adalah saat memegang peranan kunci di sektor pemerintahan. Mulai dari bupati, wali kota, pemerintahan provinsi, duta besar, pimpinan perusahaan milik negara, peradilan, hingga menteri di kabinet rezim pemerintahan Soeharto. Keterlibatan militer dalam kehidupan sosial politik yang semakin mendalam mengakibatkan militer berubah menjadi alat kekuasaan rezim untuk melakukan pembenaran atas kebijakan Pemerintah5.

Gagasan penghapusan dwifungsi ABRI bermula dari seminar Angkatan Darat pada 22-24 September 1998 bertema Peran ABRI di Abad XXI. Dalam seminar itu, dihasilkan pemikiran untuk melakukan reformasi dalam tubuh TNI. Kalangan pimpinan TNI pada saat itu memiliki determinasi supaya TNI kembali menjadi tentara profesional sebagai lembaga pertahanan negara.

Akhirnya, dwifungsi ABRI dihapuskan sebagai upaya untuk menegakkan supremasi sipil di Indonesia. Penghapusan dwifungsi ABRI terjadi pada masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada masa kepemimpinannya yang sangat pendek (1999-2001), ia juga telah memisahkan Polisi Republik Indonesia (Polri) dengan TNI.

Penutup

Dari seluruh uraian di atas terkait pro-kontra revisi UU TNI, maka jelaslah perlu ada keseriusan dari para pengambil keputusan publik, dalam menempatkan militer dalam pertahanan negara sebagaimana mestinya. Dengan demikian secara fundamental dan substansial tidak akan mengundang kembali praktik dwi-fungsi apalagi multi-fungsi militer dalam politik.

Kita dapat belajar dari sejarah panjang peradaban Islam, bagaimana militer senantiasa ditempatkan dalam kerangka mendukung politik luar negeri, yakni dakwah dan jihad. Pemimpin Muslim memberikan dukungan profesional kepada tentara, baik aspek personil, anggaran dan teknologi. Dengan begitu militer tidak akan mendominasi pemerintahan, dan penguasa tidak akan menjadi rezim yang militeristik-represif-otoriter yang justru menjauhkan dari pelayanan kepada publik sebagaimana esensi politik itu sendiri dalam Islam, mengatur urusan publik, di dalam dan luar negeri dengan hukum Islam.

WalLâhu a’lam. [Dr. Riyan M.Ag (Pengamat Politik Islam)]

Catatan kaki:

- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat terjadi kekerasan saat aksi penolakan UU TNI di 10 wilayah Indonesia. Total, unjuk rasa penolakan pengesahan revisi UU TNI terjadi di 51 wilayah. Di 10 wilayah terjadi kekerasan terhadap aksi massa. Kekerasan ini terjadi perkembangan. Dulu kekerasan dilakukan aparat kepolisian, hari ini melibatkan militer,” kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Zainal Arifin saat dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 26 Maret 2025.

- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, politisi Gerindra, menegaskan bahwa revisi UU (RUU) TNI bukanlah permintaan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Supratman menyatakan RUU TNI ini berawal dari usul inisiatif DPR, bukan pemerintah. “Ini bukan soal Pak Prabowo atau Presiden yang minta, ini usul inisiatif DPR dari periode yang lalu ya, bukan inisiatif pemerintah,” ujar Supratman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (Kompas, 18/3/2025). Tetapi dalam laporan Tempo, disebutkan aktor utama Revisi UU TNI tentu saja Presiden Prabowo Subianto. Ia menginginkan ada perubahan Undang-Undang TNI jauh sebelum menjadi presiden. Ia mengajak berdiskusi beberapa ahli pertahanan sejak 2023. Karena itu, begitu terpilih menjadi presiden pada Februari 2024, ia menargetkan revisi Undang-Undang TNI disahkan dalam tiga bulan pertamanya berkuasa. Rupanya, keinginan Prabowo tidak mulus. Draf RUU TNI yang disusun Sjafrie Sjamsoeddin, waktu itu Asisten Khusus Menteri Pertahanan, ditolak DPR. PDI Perjuangan terbelah antara menerima draf tersebut tapi dibahas di Komisi bidang Pertahanan atau Badan Legislasi. Mereka yang setuju membawa draf ke Badan Legislasi beralasan pembahasan bisa lebih cepat karena konsolidasi partai lebih mudah.

- Persoalan utama tentang hubungan militer dan sipil diuraikan oleh Huntington (1985) dalam The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil Military Relations. yang mengupas tentang supremasi sipil (civilian supremacy) atau kontrol sipil yang obyektif (objective civilian control) yang menyatakan bahwa supremasi sipil artinya meminimalkan intervensi militer dalam kegiatan politik atau dengan kata lain mengakui otoritas sipil dalam merumuskan dan mengawasi implementasi kebijakan di bidang pertahanan. Mengurangi intervensi militer dalam politik dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mengembalikan militer ke barak yang dalam arti luas kembali dan menuju ke profesionalisme militer.

- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menuai kritik usai mengumbar pernyataan mengenai multifungsi ABRI. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Dimas Bagus Arya menyebut pernyataan Agus tersebut merupakan pandangan yang salah dan keliru. “Mengingat, Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi, harus ada pemisahan antara domain sipil dan domain militer,” ujar Dimas, dikutip dari siaran pers, Jumat (Kompas, 7/6/2024). Dimas menjelaskan, militer sesuai dengan hakikat keberadaanya dididik, dibiayai dan dipersiapkan untuk menghadapi peperangan, bukan untuk mengurusi urusan sipil yang orientasinya pelayanan publik.

- Harold Crouch (1999) menulis bahwa di tahun 1968, terdapat 17 Gubernur (71%) yang merupakan anggota militer. Pasca-Pemilihan Umum (Pemilu) 1971, hanya ada empat dari total 26 provinsi (15%) yang memiliki gubernur berlatar belakang sipil (David Setiawan dkk. Global & Policy Vol.1, No.1, Januari – Juni 2013)